全球约一半肝癌在中国,再次提醒:家里的5种食物,尽早撤下餐桌

| 发布时间: | 2025/11/2 11:14:40 | 人气: | 15 |

“奇怪,怎么肚子总是不舒服,食欲还越来越差?”家住南京的王大妈最近总是念叨。儿子看着母亲饭量变小、脸色发黄,实在放心不下,便带她去了医院检查。

本来以为是肠胃小毛病,没想到结果让一家人都傻了眼,王大妈肝部检查出异常,医生神情凝重:“不少人以为肝癌离自己很远,其实很多人的餐桌习惯才是真正的‘幕后黑手’。”你也许想不到,全球每年新发肝癌约90万例,其中约45万例都发生在中国。

拥有世界最多人口的我们,为何成了肝癌重灾区?答案,可能隐藏在你每日入口的饭菜中,特别是那几样家常但暗藏风险的食物。究竟是哪些常见饮食习惯,正在无声中悄悄改变着我们的健康命运?

家里常见的5种“隐形杀手”食物,毁肝可能就在不经意间

关于肝癌,习惯性会让我们联想到长期酗酒、熬夜、患乙肝等“显性凶手”。其实,餐桌上的某些普通食物,也极有可能助推肝癌风险,而且这一过程常常潜伏多年,等到身体发出信号,往往已经为时已晚。

首先,不少人认定“民以食为天”,家家户户餐桌丰盛,却忽视了食物保存与采购的细节。《中国肝癌防治报告》指出,黄曲霉毒素暴露是我国肝癌高发的重要因素。你知道吗? 每天约有20%农村居民摄入黄曲霉毒素超过安全上限,最常“带毒上桌”的,正是家里最朴素但保存不当的几样。

一是发霉的花生、玉米、坚果。 这些坚果、五谷类在湿热季节最容易被黄曲霉污染,且毒素高温难去除,有时用肉眼难以察觉。研究显示,只需摄入几微克黄曲霉毒素,长期积累即可显著升高患肝癌的风险。

二是自制腌制、熏制食品,如腊肉、咸鱼。 许多家庭自制腊肠、咸鱼、酱菜,但腌制加工过程中易产生亚硝胺—国际公认的一级致癌物。尤其保存不当的习惯,每次“开胃”,都是在给身体埋雷。

三是反复加热的剩饭剩菜。 很多家庭习惯节俭,剩菜常常存放数天反复加热。相关实验发现,反复加热的米饭、粥等淀粉类食物亚硝酸盐含量上升3-5倍,成了肝癌风险的新“帮凶”。

四是过期、变质的乳制品。 许多家长为孩子、长辈囤牛奶、酸奶,但忽略了储存时间和温度。亚硝酸盐、黄曲霉毒素及细菌繁殖超标,提升肝损伤发生率。

五是过量食用红肉和动物内脏。 国人习惯“无肉不欢”,但红肉、动物内脏富含饱和脂肪和铁,过量摄入易促进脂肪肝、氧化应激反应,增加慢性肝炎和肝癌的发生概率。

看似寻常的食物,背后却埋伏着疾病的“种子”,中国因为饮食结构和食物储存观念,使得数以百万计的人在不自知中被推向风险边缘。难怪医生反复提醒:“肝癌,并非一蹴而就,它是日积月累、长期小错误堆叠的结果。”

立即“撤下餐桌”,5招守卫肝脏健康,你做到了几条?

一旦发现家中有上述高危食物,立即调整生活饮食习惯,预防肝癌的效果远超药物。《中华医学会肝病学分会专家共识》建议:从健康饮食和科学储存开始,肝癌可有效防控。怎么做才更安全?总结如下:

定期清理厨房、认真检查粮油豆类。湿热季节尤其注意花生、玉米、五谷的保存,发现略有异味、变色、发霉,坚决丢弃,绝不心疼。

避免自制咸菜、腊制品长期食用。 尽量减少高盐腌制、熏制食品摄入,每周最好不超过一次。市售腌腊产品,优先选择正规厂家,避免小作坊来源。

科学保存、定期检查冷藏食品。 乳制品、豆制品要选新鲜货,随吃随买,冷藏不超过3天。过期变质坚决弃用,别对“扔掉可惜”心存侥幸。

剩菜当天吃完,拒绝反复加热。 次日食用务必高温彻底加热,剩饭剩菜建议不超过24小时。如果发现液体类食物(粥、汤)有异味或粘稠度变化,立刻丢弃。

均衡饮食,红肉、动物内脏适量即可。 参考《中国居民膳食指南》建议,每周红肉摄入最好控制在350克以下,多选低脂优质蛋白,如鱼、禽、豆制品,每日一小把坚果即可,不迷信“大补”。

肝癌防线,绝不仅仅是医生口中的“禁忌症”,而是藏于我们每日生活的细枝末节。研究统计,科学饮食和良好储存管理,可使肝癌发病风险下降约30%-50%,这个主动权,完全掌握在我们自己手里。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

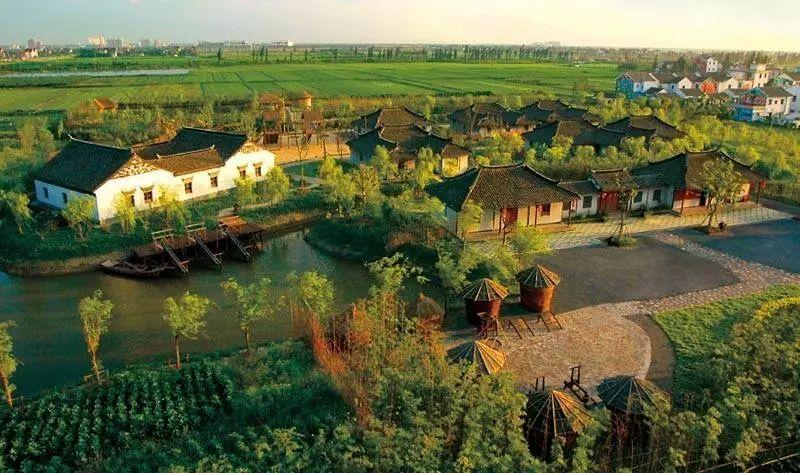

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: